ナマスカール。

点描・砂絵人のnobuです。

今日は、文化ごとに異なる曼荼羅(マンダラ)の魅力についてお話ししていきますね。

曼荼羅と一言でいっても、その形や意味は地域ごとにさまざま。

インドで生まれた曼荼羅が、チベットや日本に伝わるうちにどんなふうに変化していったのか、

一緒に旅をするような気持ちで見ていきましょう!

Contents

1. インドの曼荼羅|神々が描く宇宙の設計図

曼荼羅のふるさとは、インド。

サンスクリット語で「本質を得るもの」という意味を持つ言葉で、

神々の世界を象徴する幾何学的な図形として描かれてきました。

・インド曼荼羅の特徴

– 仏教とヒンドゥー教、両方の影響を受けている

– 円形や四角形の幾何学模様が基本

– 瞑想や宗教儀式に使われる

– 神々や宇宙の構造を表す

特に「シュリーヤントラ」と呼ばれる曼荼羅は有名ですね。

シュリーとは「富」を意味し、この曼荼羅はインドの富の女神ラクシュミーと関わりが深いんです。

中心の三角形が重なり合う構造は、宇宙のエネルギーが凝縮された形。

見ているだけで不思議な力を感じるかもしれませんね。

2. チベットの曼荼羅|砂の上に描く祈り

チベットでは、曼荼羅はただのアートではなく、修行のための道具。

特に有名なのが、「砂曼荼羅(すなまんだら)」です。

・チベット曼荼羅の特徴

– 精密で色鮮やかなデザイン

– 中央に仏や菩薩が描かれる

– 砂で描く曼荼羅がある

– 瞑想の視覚的なガイドとして使用

この砂曼荼羅は、何日もかけて丁寧に砂を積み重ね、完成した後は崩して流します。

「すべてのものは無常である」という仏教の教えを表しているんですね。

私も最初にこの儀式を見たとき、せっかく作ったのに壊してしまうなんて…

と驚きましたが、執着を手放す大切さを感じました。

あなたはどう思いますか?

3. 日本の曼荼羅|密教が生んだ独自の世界

曼荼羅が日本に伝わったのは奈良時代から平安時代にかけて。

特に密教(真言宗・天台宗)とともに広まり、日本独自の曼荼羅文化が発展しました。

・日本の曼荼羅の特徴

– 平面的な絵画として発展

– 文字で表現した「文字曼荼羅」がある

– 修行や教義を可視化するために使われる

-「両界曼荼羅」が代表的

両界曼荼羅は、胎蔵界(たいぞうかい)曼荼羅と金剛界(こんごうかい)曼荼羅の二つから成り立っています。

– 胎蔵界曼荼羅:慈悲の象徴。仏の悟りの種が内に秘められているイメージ。

– 金剛界曼荼羅:知恵の象徴。悟りを開いた完成された世界を示す。

また、日本では「文字曼荼羅」といって、仏の名前や真言(マントラ)を文字で描いた曼荼羅も生まれました。

これは、日本ならではのアレンジですよね!

4. 文化ごとの曼荼羅の違いまとめ

| インド |

特徴:神々や宇宙を表現する幾何学模様

代表的な曼荼羅: シュリーヤントラ、仏国土曼荼羅

| チベット|

特徴:瞑想や修行のためのツール、砂曼荼羅

代表的な曼荼羅: 砂曼荼羅、仏曼荼羅

| 日本 |

特徴:密教と結びついた平面構成、文字曼荼羅

代表的な曼荼羅: 両界曼荼羅、文字曼荼羅

こうして比べてみると、同じ曼荼羅でもそれぞれの文化に合わせて形を変えてきたことが分かりますね。

あなたはどの曼荼羅に惹かれますか?

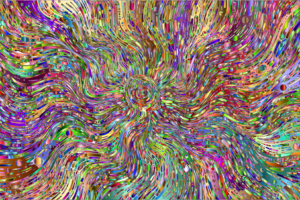

5. 現代の曼荼羅アート

今では曼荼羅は宗教だけでなく、アートやヒーリングのツールとしても活用されています。

特に、曼荼羅塗り絵や点描曼荼羅は、心を落ち着ける効果があると人気ですね。

また、曼荼羅のデザインはタトゥーやファッションにも取り入れられています。

現代の私たちにとっても、曼荼羅は「内なる世界を表現するツール」になっているのかもしれませんね。

6. まとめ

曼荼羅は、インドで生まれ、チベットや日本へと広がる中で、それぞれの文化と結びつきながら発展してきました。

– インド曼荼羅:宇宙や神々を象徴する幾何学的デザイン

– チベット曼荼羅:修行や瞑想のためのツール、特に砂曼荼羅が有名

– 日本曼荼羅:密教と結びつき、両界曼荼羅や文字曼荼羅が発展

曼荼羅はただの模様ではなく、私たちの精神や宗教観、世界観を映し出す「鏡」のようなもの。

あなたにとっての曼荼羅はどんな存在でしょうか?

ぜひ、自分だけの曼荼羅アートを見つけて、楽しんでくださいね。

ステキな曼荼羅ライフを~

コメントを残す