ナマスカール🙏

点描・砂絵人のnobuです。

今日はちょっと長めのお話になりますが、どうか最後までお付き合いくださいね。

テーマは「曼荼羅の歴史」。

あなたは曼荼羅がどこから来て、どのように今に至っているのか、ご存知ですか?

その深い世界を一緒に旅してみましょう。

Contents

曼荼羅のはじまり:宇宙の図としての原型

曼荼羅(マンダラ)という言葉、サンスクリット語では「円」や「本質を持つ容器」を意味するそうです。

古代インドで生まれたこの言葉には、「中心から世界が広がっていく」という宇宙観が込められています。

もともとはヴェーダ時代の祭壇の設計図から来ているとも言われていて、神々と人間のつながりを図にしたものなんですね。

それが仏教と出会い、瞑想のための「宇宙の地図」として発展していきました。

あなたも曼荼羅を見たとき、「なんだか引き込まれる感じ」がしませんか?

それこそが、古代から続く“中心への誘い”なのです。

チベット仏教での曼荼羅:砂で描く命の無常

曼荼羅といえば、チベットの砂曼荼羅を思い浮かべる方も多いかもしれません。

これは数日から数週間かけて細かい砂を使って描かれ、完成したらなんとすぐに壊されてしまいます。

「えっ、せっかく描いたのに壊すの?」と思いませんか?

でもそこには「この世のすべては無常である」という仏教の教えが反映されています。

アートを通じた哲学なんですね。

私も初めてその儀式を見たとき、胸がきゅんとなりました。

でも同時に、だからこそ「今この瞬間」が大切なんだと気づかされました。

日本への伝来と変容:密教からアートへ

曼荼羅は奈良時代に日本へ伝来し、空海によって真言密教の中核として用いられるようになりました。

特に有名なのが「胎蔵界曼荼羅」と「金剛界曼荼羅」。

これらは、悟りへ至るプロセスを視覚化した心の地図とも言えます。

日本では、神秘的でありながらも美的価値も重視され、寺院の装飾や修行道具として広まりました。

実は、今の「曼荼羅ぬりえ」や「曼荼羅アート」も、こうした仏教曼荼羅の流れをくんでいるんですよ。

あなたが描く曼荼羅も、遥か昔の修行僧たちの精神とつながっていると思うと、不思議なご縁を感じますね。

近代から現代へ:曼荼羅の再発見

曼荼羅が再び注目されるようになったのは、心理学者カール・ユングの影響が大きいでしょう。

彼は「曼荼羅は無意識の自己を象徴する」として、クライアントに自由に曼荼羅を描かせて心の状態を観察しました。

ここから曼荼羅は、宗教や伝統だけでなく、心理療法や教育、アートセラピーにも使われるようになりました。

今では塗り絵としても大人気ですね。

あなたも一度は手に取ったことがあるかもしれません。

描くだけで気持ちが整う、癒される。

それは曼荼羅が持つ「内なる宇宙との対話」の力なのかもしれません。

曼荼羅のかたちの変化:円から多様へ

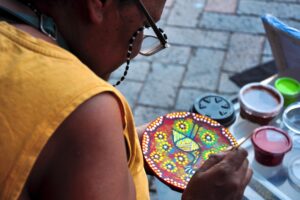

伝統的な曼荼羅は対称性を重んじた幾何学模様ですが、最近では自由な表現の曼荼羅も増えてきました。

たとえば、色彩を重視したもの、点描やグラデーションで描かれたもの、さらにはネコちゃん目線の曼荼羅まで(笑)。

私も初めて砂で曼荼羅を描いたとき、予想外にネコちゃんが飛びついてきて大慌てでした。

でも、彼の視点から曼荼羅を見たら、また違った世界が見えるのかもしれない…と思ったことを今でも覚えています。

あなたも時には上下逆さまにしたり、斜めから見てみたりして、曼荼羅の別の顔を探してみてくださいね。

活用方法の変化:描くだけじゃない曼荼羅

現代では曼荼羅はアートだけに留まらず、さまざまな場面で活用されています。

たとえば:

瞑想:視覚を通じて集中を深める

アートセラピー:心の状態を表現する

教育現場:創造力や集中力を高めるツールとして

デジタル化して販売:ポストカードやグッズにも展開

そして何より、あなた自身の心と向き合う時間になります。

心の奥深くを旅する地図のように、曼荼羅が導いてくれるんですね。

あなたと曼荼羅のこれから

さて、曼荼羅の歴史をざっくりと旅してきましたが、いかがでしたか?

その誕生から変化、活用まで見てくると、曼荼羅はただの模様ではなく、「時代を越えて心を映す鏡」だということが見えてきます。

あなたも、今この時代に生きる一人として、曼荼羅とどう関わっていきたいですか?

描いてみるのもよし、見るだけでもよし。

あなたの「曼荼羅ライフ」が、少しでも豊かになりますように。

ステキ・楽しく・ハッピーなマンダラ・ライフを~

コメントを残す