ナマスカール 🙏

点描・砂絵人のnobuです。

今回は、日本の「砂絵文化」について、少し歴史をひも解きながら、

私たちが今楽しんでいるマンダラアートや砂絵とのつながりを探ってみたいと思います。

テーマはずばり——「江戸時代の砂絵」とその現代への継承です。

あなたは、「砂絵」という言葉を聞いたことがありますか?

もしくは、子どもの頃に砂で絵を描いた思い出、ありますか?

私は、インドの砂マンダラに出会ってからというもの、

砂で描くという行為に不思議な安心感と高揚感を覚えるようになりました。

けれど、それは異国の文化だけではありませんでした。

実は、私たち日本人の中にも、深く根付いている文化だったのです。

Contents

江戸時代の「砂絵」とは?

日本における砂絵のルーツをたどると、江戸時代にさかのぼります。

江戸時代中期から後期にかけて、庶民の娯楽として盛んに行われたのが「砂絵あそび」。

これは、色砂や細かい粉で描かれる一時的な絵画で、

祭りの出店などで体験できたものだったそうです。

お寺の境内や縁日などで、「砂を撒いて絵を描く屋台」が登場すると、

子どもたちが群がり、鮮やかな色砂で絵をつくるその様子を楽しんでいたと言われています。

また、粘着のある紙や型紙を使い、そこに砂をふりかけて模様を出す技法もありました。

これが、今でいう「サンドアート」の原点とも言えるものだったのかもしれませんね。

一見するとただの遊びのように見えますが、

実はこれ、現代の感覚でいうと「アートセラピー」にも似た働きを持っていたのでは?とも感じます。

絵を描く楽しさ、色彩にふれる癒し、自分の手で形をつくる達成感。

きっと、当時の人々の心にもやさしい風を届けていたのだと思います。

現代に息づく「砂絵文化」——マンダラと共鳴するもの

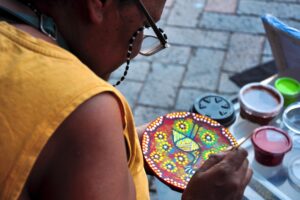

私は現在、インドやチベットに伝わる「砂マンダラ」をベースにしたアートを描いていますが、

どこかで江戸の「砂絵」と通じ合う部分があるなぁ、とよく感じます。

なぜなら、

どちらも「砂」という一見、儚い素材を使って、一瞬一瞬を大切にする芸術だからです。

砂は、手を少し触れるだけで崩れてしまう。

だからこそ、その場に全集中して向き合う。

まるで瞑想のような時間です。

また、色砂を使って描く過程は、色彩のセラピー効果があるとも言われています。

「今日は何色を使おうかな?」

そんな問いかけをしながら、内なる自分と対話していく感覚。

これは、江戸の子どもたちも、今の私たちも、変わらず楽しめるプロセスではないでしょうか?

そして、今の時代はスキャンしたり、データ化して残せる技術もあります。

江戸時代の人がもし今に生きていたら、自分の砂絵をポストカードにしたり、

海外に販売したりしていたかもしれませんね(笑)。

あなたも「現代の砂絵」を楽しんでみませんか?

江戸時代の砂絵が庶民の手遊びとしてあったように、

今の時代にも「誰もが楽しめるアート」が必要だと思っています。

描くことに決まりごとはありません。

迷ったら、「今日の色」から始めてみるのもいいですね。

また、あなたの誕生日や曜日にちなんだ色を使って、

自分だけのマンダラを創るのもステキです。

そして、砂や色を手で触れて表現することで、

脳や感情にやさしい刺激を与えることができるとも言われています。

もし、忙しさやストレスに包まれているとしたら、

一度立ち止まって、砂に触れ、色に癒されてみてください。

おわりに:時を越える砂のアート

江戸の町の片隅で、子どもたちが砂で遊びながら笑い合っていたように、

現代の私たちも、砂絵やマンダラを通じて、心を和ませ、繋がりを感じることができる。

文化は変わっても、「心を表現したい」という想いは、

いつの時代も同じなのかもしれませんね。

あなたの暮らしにも、そっと「砂絵のぬくもり」を取り入れてみてはいかがでしょうか?

私たちが今、楽しんでいるこのマンダラアートも、

江戸時代の庶民たちの感性とどこかで繋がっていると思うと、

ちょっぴりロマンを感じませんか?

ステキ・アートライフを~

コメントを残す