ナマスカール🙏

点描・砂絵人のnobuです。

今回は、マンダラアートと同じくらい奥深く、

そして不思議な魅力を放つ「点描アート」にまつわるお話をしたいと思います。

とくに、点描技法が芸術と科学の架け橋となった

19世紀の「色彩理論」や「視覚の錯覚」に焦点を当て、

ジョルジュ・スーラが試みた芸術の革命ともいえる挑戦について、

あなたと一緒に探っていきたいと思います。

あなたは「点描画法(ポワンティリズム)」と聞いて、どんなイメージを持ちますか?

細かい点の集合体が、遠目で見ると一つの絵になるという、不思議な技法ですよね。

でもその背後には、実は科学的根拠があったのです。

Contents

点描アートの革命児・スーラと「色彩分割」の考え方

点描画法は、19世紀後半のフランスで生まれた絵画技法で、

代表的な画家がジョルジュ・スーラです。

彼は印象派から影響を受けつつも、より論理的で科学的なアプローチを求め、

独自のスタイルを築きました。

それが「新印象派」と呼ばれる流れです。

スーラの代表作『グランド・ジャット島の日曜日の午後』では、

よく見ると筆で塗られた線や面はほとんど見られず、

小さな色の点で構成されているのがわかります。

これがまさに「点描」です。

彼が重視したのが、「色彩分割(ディヴィジョニズム)」という理論です。

これは「異なる色を並べて点で置くことで、目の中で自然に混ざって見える」

という現象を利用したもの。

つまり、キャンバス上で混色せずに、視覚に混ぜさせるのです。

たとえば、赤と黄色を細かく並べて点で描くと、遠くから見たときにオレンジに見える。

このように、混色せずに視覚の錯覚で色を作り出す技法が、スーラの革新でした。

科学が支えた色彩の魔法:オプティカル・ミクシング

この「視覚の中で色を混ぜる」仕組みは、

オプティカル・ミクシング(光学的混色)と呼ばれます。

私たちの網膜には、光の三原色(赤・緑・青)に反応する視細胞があります。

そして、近接する小さな色の点が網膜に届くと、

脳内で自然に「混ざって見える」んですね。

これは、現代のディスプレイやプリンターの仕組みと同じ考え方です。

あなたのスマホ画面も、細かなRGBの点の集合体で色を再現しています。

つまり、スーラが試みた技法は、

今のテクノロジーにも通じる原理だったんですね。

こう考えると、「芸術ってなんだか難しい」と感じていた方にも、

「なるほど!」と感じていただけるのではないでしょうか?

点描アートが私たちの“心”に与えるもの

さて、科学的な面だけでなく、点描には不思議な“感覚”の魅力もありますよね。

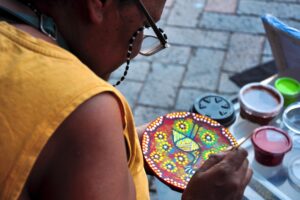

私自身、点描でマンダラを描いていると、まるで瞑想しているような感覚になります。

一つひとつの点を打つたびに、心が静まり、集中が深まっていく…

そんな体験をしたことはありませんか?

点描は、規則正しくても、自由でもある。

細かな点が集まって一つの世界をつくっていく様子は、まるで人生のようです。

一つ一つの小さな出来事が、やがて大きな意味を成す――

そんな象徴としても、点描はとても奥深いんですよ。

点描の力をあなたのマンダラアートに

では、あなたのマンダラアートにも、

この点描技法を取り入れてみてはいかがでしょうか?

・配色に迷った時は、補色の点を組み合わせてみる。

・色鉛筆でハッチング(斜線)を重ね、質感を出すように点を打つ。

・規則的に、あるいはリズムに任せて点を加えることで、自然な流れが生まれます。

とくに「色の心理的印象」や「曜日色」などと組み合わせると、

あなたならではの深い表現になると思います。

また、同系色でまとめて点描を入れると、透明感のある優しい雰囲気になりますし、

逆に補色を組み合わせると、はっとするようなコントラストが生まれます。

点描と色の重なりが生む「見えない芸術」

最後に、ちょっとしたお話を。

点描アートは、実は「見えない色」を描いているとも言えます。

なぜなら、赤と青の点を隣に並べたとき、そこに実際に紫色があるわけではなく、

私たちの脳がそう見せているだけだからです。

そこに、アートと科学の交差点があるように感じます。

私たちは、存在しない色に美しさを見い出し、感動しているんですね。

そしてその錯覚こそが、アートの魔法なのかもしれません。

点描アートと科学。

スーラが残した技法には、単なる表現方法以上の、深い哲学と探求心が込められていました。

あなたもぜひ、点と点を打ちながら、

自分だけの宇宙を創り出してみてはいかがでしょうか?

きっと、ひとつひとつの点が、

新しい気づきやインスピレーションを運んでくれますよ。

ステキな点描アート・ライフを~

コメントを残す