ナマスカール🙏

点描・砂絵人のnobuです。

今日はちょっと視点を変えて、マンダラではなく、

19世紀末フランスで花開いた「点描画法」の世界へご案内したいと思います。

点描といえば、すぐに思い浮かぶのがジョルジュ・スーラ。

そして、その陰に隠れがちですが、

実はもう一人、点描技法をさらに発展させた重要な画家がいました。

それが、ポール・シニャックという人物です。

あなたは彼の名前、聞いたことがありますか?

今回は「ポール・シニャックと点描技法の進化:新印象派のもう一人の巨匠」というテーマで、シニャックがどのようにして点描技法を深化させ、新しい芸術の流れを生んだのか。

その背景にある思いを、スーラとの違いにも触れながら、じっくり紐解いていきます。

Contents

スーラとシニャック、2人の巨匠の出会い

スーラとシニャックの出会いは、1884年。シニャックはまだ20歳の若者でした。

当時のパリでは印象派が華やかな舞台を彩っていましたが、

その揺らぎある筆致と感覚的な色彩に対して、

より「科学的な絵画」を志向したのがスーラです。

スーラは、色彩理論や視覚心理に基づいて、

細かな点を並べることで色を混ぜ合わせる

「点描技法(ディヴィジョニスム)」を編み出しました。

印象派の即興性とは異なり、計算と秩序を重んじた画風です。

そのスーラの理論と実践に深く感銘を受けたのが、

若き日のシニャックでした。

シニャックが拓いた「色の詩学」

スーラの死(1891年)を境に、シニャックは点描技法を引き継ぎ、

独自の表現へと進化させていきます。

スーラが「幾何学的で構築的」な構図と「沈静的な色彩」を好んだのに対し、

シニャックは「自由で詩的」、そして「明るく鮮やかな色彩」を追求しました。

彼のキャンバスには、地中海の港町、帆船、陽光が踊る水面といった、

まさに生きる喜びが感じられる風景が広がります。

ここで興味深いのは、シニャックが「筆ではなく色そのもので描く」ことに重点を置いていた点です。

色彩心理を活用した点描——

このアプローチは、まるでマンダラを色で塗る時に

「今日はどんな気分?」「どんな色が今の自分に合っている?」

と問いかける感覚にも似ているように感じます。

あなたは今、どんな色に惹かれますか?

点描から自由表現へ:シニャックの進化

シニャックの点描は、晩年に近づくにつれ、

より自由で大胆な色彩表現へとシフトしていきます。

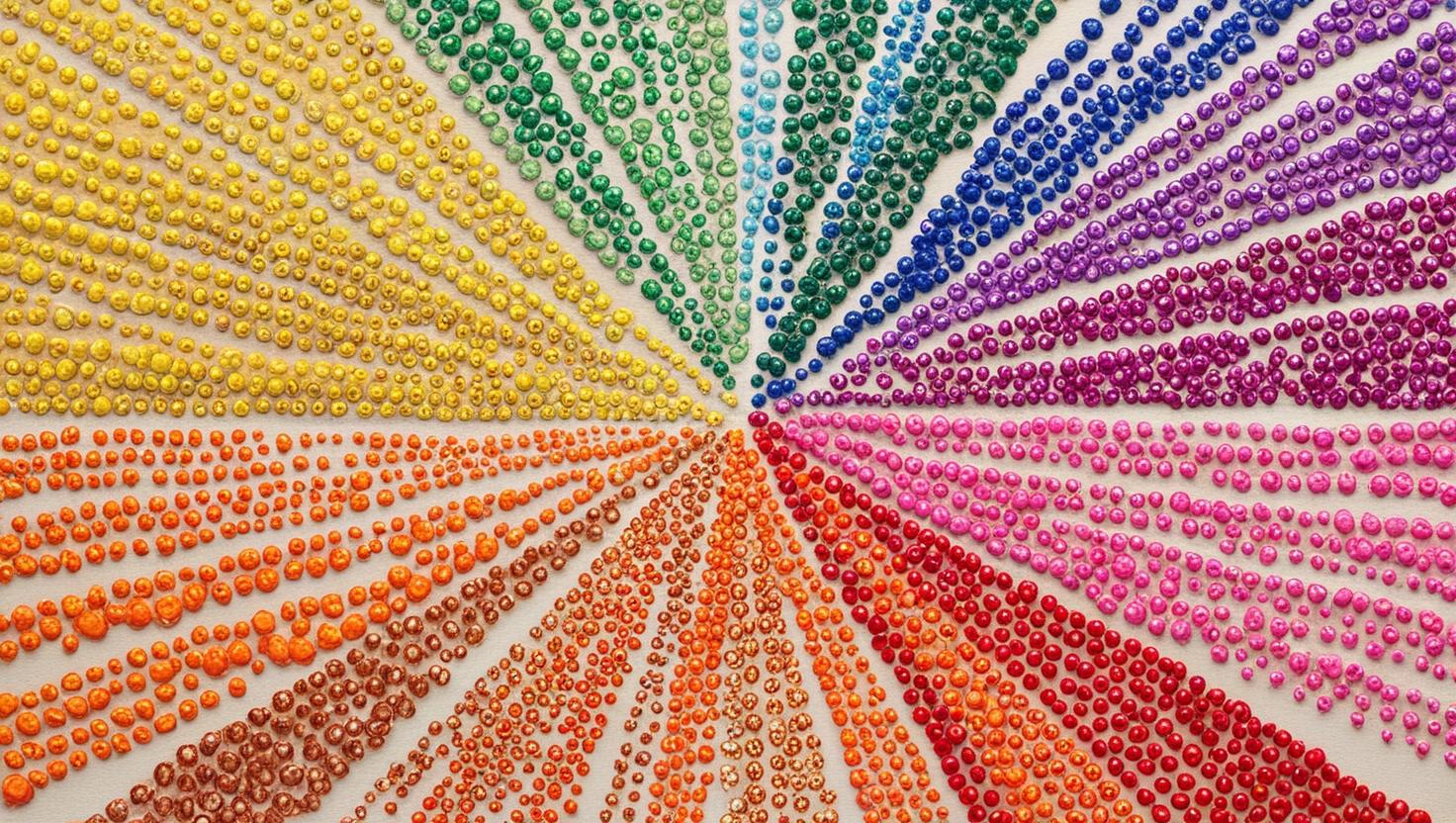

特徴的なのは「点」の形です。

スーラが均一な細点を用いたのに対し、シニャックは時に「モザイク状」の大きな筆致で、

視覚的インパクトを強めていきました。

これは、まるでマンダラの点描で「点の形やサイズを変えて表現する」ことにも通じますね。

こうした表現の変化には、彼の思想が色濃く表れています。

彼は芸術を「市民のための自由な表現」と捉えていました。

アカデミズムや既成の価値観にとらわれず、

自らの内なる感性を信じて筆を動かす姿勢は、

点描マンダラを描く私たちにも

大きな示唆を与えてくれるのではないでしょうか?

その後の画家たちへの影響

シニャックがもたらした点描技法の進化は、

ポスト印象派、さらには20世紀の抽象表現や現代アートにも影響を与えました。

特に、アンリ・マティスやアンドレ・ドランなど、

フォーヴィスム(野獣派)と呼ばれる画家たちは、

シニャックの色彩感覚と自由な筆致に大きく触発されています。

色を使って「感情」や「内なる声」を表現する。

これはまさに、スピリチュアルなアートにも通じる感性ですね。

点描は、ただの技法ではなく、

「視ること」と「感じること」をつなぐ架け橋であるともいえそうです。

あなた自身の「点描」を探してみませんか?

点描というと、細かくて根気のいる作業…

という印象があるかもしれません。

ですが、シニャックが教えてくれたのは「点描=自由な色のダンス」であるということ。

一つひとつの点には意味があり、想いがあり、それが集まって一つの世界をつくり出す——

これは、私たちが日々の暮らしの中で丁寧に一歩ずつ歩んでいく姿にも、

どこか似ているように思います。

あなたも、何気ない毎日の中で感じた色や想いを、

点描という小さな光の粒で表現してみてはいかがでしょうか?

どこから始めても大丈夫ですよ。

あなたのペースで、あなたの色で、一点一点進めていくそのプロセスこそが、

最高のアートになります。

新印象派のもう一人の巨匠、ポール・シニャックが見せてくれた、色と光の詩。

そこには、私たちがアートを通じて何かを「感じること」の大切さが詰まっていました。

ぜひ、あなた自身の「点描の旅」を始めてみてくださいね。

ステキーな点描アート・ライフを~

コメントを残す